Высказывания о толковом словаре даля. Даль В

Братья Гримм успели довести свой словарь только до буквы F; закончен он был лишь в 1971 году. . Мало того, что словарь Даля стал необы-чайно важным текстом сам по себе — национальным сокровищем, источником истинно народного слова для поколений русских людей; вокруг него выросла собственная мифология.2. Каждое слово в названии словаря неслучайно

Титульный лист первого тома первого издания «Толкового словаря живого великорусского языка». 1863 годСловарь Даля с самого начала был полемическим предприятием— автор противопоставлял его словарям, которые готовились учеными Российской академии (с 1841 года — Академии наук). В знаменитом названии «Толковый словарь живого великорусского языка» читается боевая программа, отчасти расшифрованная самим автором в предисловии.

а) словарь толковый, то есть «объясняющий и растолковывающий» слова на конкрет-ных примерах (зачастую удачный пример подменяет элемент толкования). «Сухим и никому не нужным» определениям академического словаря, которые «тем мудренее, чем предмет проще», Даль противопоставил описания тезау-русного типа: вместо определения слова «стол» он перечисляет составные части стола, типы столов и т. д.;

б) словарь языка «живого», без лексики, свойственной только церковным книгам (в отличие от словаря Академии, который, в соответствии с установ-ками , назывался «Словарь церковнославянского и русского языка»), с осторожным использованием заимствованных и калькированных слов, но зато с активным привлечением диалектного материала;

в) словарь языка «великорусского», то есть не претендующий на охват украин-ского и белорусского материала (хотя, под видом «южных» и «западных» диа-лектных слов, в словарь вошло немало и с этих территорий). Наречия «Малой и Белой Руси» Даль расценивал как нечто «совсем чужое» и непонятное носителям собственно русского языка.

По замыслу словарь Даля — не только и не столько литературный («мертвые» книжные слова составитель недолюбливал), но и диалектный, причем не опи-сывающий какое-то локальное наречие или группу диалектов, а охватывающий самые разные говоры языка, распространенного на огромной территории. При этом Даль, хотя и был этнографом, много путешествовал и интересовался разными аспектами русской жизни, не ездил специально в диалектологи-ческие экспедиции, не разрабатывал анкет и не записывал целых текстов. Он общался с людьми проездом по другим делам (так было записано легендарное замола-живает ) или слушал в крупных городах речь приезжих (так были собраны по-следние четыре слова словаря, по поручению умирающего Даля записанные у прислуги).

Небезызвестную и в наше время методику сбора материала — «за зачет» — описывает в своих мемуарах Петр Боборыкин:

«…ходили к нему [Далю] учителя гимназии. Через одного из них, Л-на, учителя грамматики, он добывал от гимназистов всевозможные поговорки и прибаутки из разночинских сфер. Кто доставлял Л-ну известное число новых присловий и поговорок, тому он ставил пять из грамматики. Так, по крайней мере, говорили и в городе [Нижнем Новгороде], и в гимназии».

3. Даль соcтавил словарь в одиночку

Владимир Даль. Портрет работы Василия Перова. 1872 год

Владимир Даль. Портрет работы Василия Перова. 1872 год

Пожалуй, самое впечатляющее в истории создания словаря — то, как его автор, при этом не профессиональный лингвист, собрал материал и написал все ста-тьи в одиноч-ку. Большие авторитетные словари делали и делают самостоя-тельно не только в XIX веке, в эпоху универсальных талантов, но и во времена, более к нам близ-кие, — вспомним «Словарь русского языка» Ожегова Впрочем, Ожегов очень активно использовал наработки коллективного словаря Ушакова, в подготовке которого участвовал и сам. , «Этимологический словарь русского языка» Фасмера или «Грамматический словарь русского языка» Зализняка. Такие словари, пожалуй, даже более целостны и более удачны, чем громоздкие продукты многоголовых коллек-тивов, у которых проект не ограничен сроками человеческой жизни, никто никуда не торопится, постоянно меняется замысел, кто-то работает лучше, кто-то хуже, и все — по-разному.

Некоторыми внешними источниками, в том числе собранными Академией, Даль все же пользовался (вспомним, как учитель гимназии записывал для него «присловья и прибаутки»), хотя и постоянно жаловался на их ненадежность, старался каждое слово перепроверить, а не перепроверенные помечал знаком вопроса. Тяжесть огромной работы по сбору, подготовке к печати и корректуре материала постоянно вызывала у него прорывающиеся на страницы словаря сетования (см. ниже).

Однако собранный им материал оказался в целом достоверным, достаточно полным и необходимым для современного исследователя; это свидетельство того, какими острыми были его языковой слух и чутье — при всем недостатке научных сведений.

4. Как главное дело Даля словарь был оценен только после его смерти

Даль поздно стал известен как лексикограф: в прозе он дебютировал еще в 1830 году, а первый выпуск первого тома «Толкового словаря живого великорусского языка» вышел только в 1861-м При этом, если взять переплетенный первый том первого издания, то на титульном листе стоит 1863 год. Мало кто знает, что словарь, как и многие другие издания XIX века, выходил отдельными выпусками (имевшими собственные обложки и титульные листы), которые потом переплетались в тома; при этом обложки и титулы выпусков обычно просто выбрасывали, и лишь в немногих экземплярах они сохранились. .

Несмотря на премию, которой был удостоен далевский словарь при его жизни, и обширную полемику в печати, современники, судя по мемуарам, нередко воспринимали интерес к языку и составление русского лексикона лишь как одно из разносторонних далевских талантов и чудачеств. На виду были другие, раньше проявившиеся аспекты его яркой личности — литератор, автор попу-лярных сказок и рассказов из народной жизни под псевдонимом Казак Луган-ский, военный врач, инженер, общественный деятель, эксцентрик, искушен-ный этнограф. В 1847 году Белинский писал с горячей похвалой:

«…из его сочинений видно, что он на Руси человек бывалый; воспо-минания и рассказы его относятся и к западу и к востоку, и к северу и к югу, и к границам и к центру России; изо всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского, и в отношении к оттенкам нравов, и в отно-шении к способам жизни и промыслам».

Вот тут бы Белинскому и сказать о языке далевской прозы, о народных словечках — но нет.

Даль, безусловно, входил в галерею «русских чудаков», «оригиналов» XIX сто-летия, увлекавшихся разными необычными и непрактичными вещами. Среди них были спиритизм (Даль завел «медиумический кружок») и гомеопатия, которую Даль сначала пылко критиковал, а потом сделался ее апологетом. В узком кружке коллег-врачей, который собирался у Даля в Нижнем Новго-роде, разговаривали по-латыни и играли в шахматы вчетвером. По словам коллеги-хирурга Николая Пирогова, Даль «имел редкое свойство подражания голосу, жестам, мине других лиц; он с необыкновенным спокойствием и самою серьезною миною передавал самые комические сцены, подражал звукам (жужжанию мухи, комара и проч.) до невероятия верно», а также виртуозно играл на органчике (губной гармошке). В этом он напоминал князя Владимира Одоевского — тоже прозаик, одобренный Пушкиным, тоже сказки, тоже музыка, спиритизм и эликсиры.

Что главное дело Даля — словарь, заметили, по сути, уже после его смерти Первое издание словаря было завершено в 1866 году. Владимир Иванович Даль умер в 1872-м, а в 1880-1882 годах вышло подготовленное автором второе, посмертное издание. Оно набиралось со специального авторского экземпляра первого издания, в котором в каждый разворот вшито по пустому листу, где Даль записывал свои дополнения и исправления. Этот экземпляр сохранился и находится в отделе рукописей Российской национальной (Публичной) библиотеки в Петербурге. . Так, в 1877 году в «Дневнике писателя» Достоевский, обсуждая значения слов, употребляет в почти нарицательном смысле сочетание «будущий Даль». В следующую эпоху это понимание станет общепризнанным.

5. Даль считал, что грамота опасна для крестьян

Сельская бесплатная школа. Картина Александра Морозова. 1865 год

Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons

Сельская бесплатная школа. Картина Александра Морозова. 1865 год

Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons

Большой резонанс у современников вызывала общественная позиция Даля: в эпоху великих реформ он видел опасность в том, чтобы учить крестьян грамоте — без иных мер «нравственного и умственного развития» и реального приобщения к культуре.

«…Грамотность по себе не есть просвещение, а только средство к дости-жению его; если же она употреблена бу-дет не на это, а на другое дело, то она вредна. <…> Позвольте человеку высказать убеждение свое, не стесняясь воз-гласами, ревнители просвещения, хотя во уважение того, что у это-го человека под рукою 37 тыс. крестьян в девяти уездах и девять же сельских училищ. <…> Умственное и нравственное образо-вание может достиг-нуть значительной степени без грамоты; напротив, грамота, без всякого умственного и нравственного образования и при самых негодных примерах, почти всегда доводит до худа. Сделав чело-века грамотным, вы возбудили в нем потребности, коих не удовлетво-ряете ничем, а покидаете его на распутье. <…>

Что вы мне ответите на это, если я вам докажу именными списка-ми , что из числа 500 чел., обучавшихся в 10 лет в девяти сельских учили-щах, 200 человек сделались известными негодяями?»

Владимир Даль. «Заметка о грамотности» (1858)

Об этой идее Даля упоминает множество публицистов и литераторов эпохи. Демократ Некрасов иронически писал: «На грамотность не без искусства / Накинулся почтенный Даль — / И обнаружил много чувства, / И благородство, и мораль», а мстительный Щедрин по своему обыкновению припоминал это неодно-кратно, например: «…Даль в оное время отстаивал право русского мужи-ка на безграмотность, на том основании, что научите, дескать, слесаря грамоте, он сейчас же начнет ключи к чужим шкатулкам подделывать». Спустя годы философКонстантин Леонтьев с сочувствием вспоминал антипедагогический пафос Даля в статье с красноречивым названием «Чем и как либерализм наш вреден?», где жаловался на либералов, отвечающих «смехом или молчанием» «человеку прямому или не боящемуся самобытной мысли».

Прижизненная репутация мракобеса замечательна и своим широким распро-странением, и тем, как она быстро забылась — уже на рубеже веков, не говоря про советское время, Даль воспринимался как просветитель и народник.

6. Слово «руский» Даль писал с одним «с»

Полное название словаря Даля достаточно широко известно, а многие вспом-нят и то, что по старой орфографии слова «живаго великорусскаго» пишутся через «а». Но мало кто замечает, что второе из этих слов Даль писал на самом деле через одно «с». Да, собиратель русского слова настаивал на том, что оно именно «руское». В самом словаре приведено такое объяснение:

«Встарь писали Правда Руская; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы пере-няли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русский!»

Историко-лингвистические суждения Даля часто неверны: конечно, название Россия — исторически не польское и не латинское, а греческое, да и в древне-русском слово рус-ьск-ий , со вторым «с» в суффиксе, вполне было. Двойных согласных Даль не жаловал и в целом (как мы видим по слову кирилица ).

Лишь в начале XX века лингвист Иван Бодуэн де Куртенэ, готовивший третье издание словаря, ввел в текст нормативное написание (с двумя «с»).

7. В словаре Даля действительно есть выдуман-ные им слова, но очень мало

Среди массовых представлений о словаре Даля есть и такое: Даль всё (или мно-гое) придумал, сочинил, люди так на самом деле не говорят. Оно довольно рас-пространено, вспомним хотя бы яркий эпизод из «Моего века…» Мариенгофа:

«В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой кни-ге, по-моему, цены нет. Какое богатство словесное! Какие поговорки! Пословицы! Присказки и загадки! Разумеется, они примерно на одну треть придуманы Далем. Но что из того? Ничего. Важно, что хорошо придуманы. Этот толковый словарь в переплете, тисненном золотом, являлся не просто любимой книгой Настеньки, а каким-то ее сокро-вищем. Она держала его у себя под подушкой. Читала и перечитывала каждодневно. Как старовер Библию. От него, от Даля, и пошла эта Настина чудная русская речь. А когда она впервые приехала в Пензу прямо из своей саранской деревни Черные Бугры, ничего такого и в помине не было — говорила Настенька обычно, серовато, как все».

В «Докторе Живаго» Пастернака есть не столь восторженное выражение той же мысли: «Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания».

Много ли на самом деле придумал Даль? Все ли в его словаре «живое велико-русское»? Конечно, есть в словаре и книжные неологизмы, причем совсем свежие: например, выражение в мартобре , как «говорят в память Гоголю», и слово декабрист , как «называли бывших государственных преступников». А что же сочинил сам лексикограф?

Этнографическое отделение Русского географического общества, награждая словарь Даля Золотой Константиновской медалью, попросило составителя вносить в словарь слова «с оговоркою, где и как они были сообщены соста-вителю», чтобы избежать нарекания, «что он помещает в словарь народного языка слова и речи противные его духу, и следовательно, по-видимому, вымышленные». Отвечая на это замечание (в статье «Ответ на приговор», напечатанной в первом томе словаря) Даль признался, что изредка вводит в словарь слова, «не бывшие доселе в употреблении», например ловкосилие , в качестве толкования-замены для иностранных слов (гимнастика ). Но ставит их не в качестве самостоятельных статей, а только среди толкований, причем со знаком вопроса, как бы «предлагая» их для обсуждения. Другим схожим приемом было употребление слова, реально существующего в каком-нибудь диалекте для толкования иностранного (например, живуля — автомат ЖИВУЛЯ , живулька, ж. вологодск. плотояд-ное насекомое, блоха, вошь и пр. || Все жи-вое, но неразумное. Сидит, живая живуличка на живом стульчике, теребит живое мясцо? || Младенец. || Автомат?» ), «в таком значении, в каком оно, может быть, досель не принима-лось» (то есть придумывается новое значение для реально существующего слова — так называемый семантический неологизм). Оправдывая включение в словарь многообразных необычно звучащих отглагольных имен (посабли-ванье , пособ-ленье , пособ и пособка ), Даль ссылался на то, что они образуются «по живому составу нашего языка» и что ему не на что сослаться, как только на «русское ухо». На этом пути у него был авторитетнейший предшествен-ник — Пушкин, писавший почти так же:

«В журналах осуждали слова: хлоп , молвь и топ как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. „Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ“ (Сказка о Бове Королевиче). Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопание , как шип вместо шипения :

Он шип пустил по-змеиному.

(Древние русские стихотворения)Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка».

«Евгений Онегин», примечание 31

В целом процент «придуманного» у Даля очень невысок, и исследователи выявляют такие слова без труда: Даль сам указал, к каким типам они относятся.

Большое количество слов, отмеченных Далем, не только подтверждаются современными диалектологическими исследованиями, но и убедительнейше демонстрируют свою реальность через сопоставление с древнерусскими памятниками, в том числе недоступными Далю даже теоретически. Например, в новгородских берестяных грамотах, которые находят с 1951 года (в том числе в древнейших — XI-XIII веков), есть параллели с известными по Далю слова-ми: вкупиться — стать компаньоном в деле, выжля — гончий щенок, доведка — дознание, расследование, лодьба — рыба, порода сига, повоец — женский убор, то же, что повойник, полох — переполох, попред — сначала, почтуха — почет-ный дар, прикинуть — добавить, приосведомиться — осведомиться при случае, присловье — дурная слава, сдеть — снять, способиться — устроить дело, ста-ток — имущество, тула — укромное место, черевная рыба — непотрошеная; а также с фразеологизмами пропасть из глаз , кланяйся деньгам своим (послед-ний нашелся почти дословно в письме XIII века).

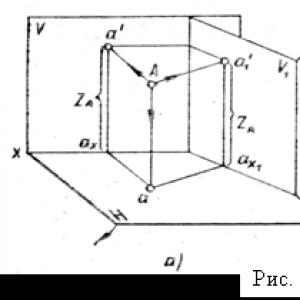

8. Порядок в словаре — не строго алфавитный

В словаре Даля около 200 тысяч слов и около 80 тысяч «гнезд»: однокоренные бесприставочные слова стоят не по алфавиту, сменяя друг друга, а занимают общую большую статью с отдельного абзаца, внутри которой иногда допол-нительно сгруппированы по семантическим связям. Похожим образом, только еще радикальнее, был выстроен и первый «Словарь Академии Российской». «Гнездовой» принцип, может быть, не очень удобен для поиска слов, но пре-вращает статьи словаря в увлекательное чтение.

С другой стороны, отдельными статьями, что также непривычно для нашего вре-мени, стоят предложно-падежные сочетания, «выпавшие» из гнезда (очевид-но, Даль осознавал их как пишущиеся раздельно наречия). К ним относится и одна из самых запоминающихся статей словаря:

НА ВÓДКУ, на вино, на чай, на чаёк, подарок мелкими деньгами за услугу, сверх ряды. Когда Бог создал немца, француза, англичанина и пр. и спросил их, довольны ли они, то они отозвались довольными; русский также, но попросил на водку. Приказный и со смерти на вино просит (лубочн. картина). Мужика из воды вытащишь, он и за это на водку просит . Навóдочные деньги , начайные, данные на водку.

9. Даль был плохим этимологом

В установлении родства слов и их принадлежности к общему гнезду Даль часто ошибался. Лингвистического образования у него не было Впрочем, в ту эпоху оно еще было редкостью, да и не являлось непременным атрибутом профессионала: например, великий славист (и тоже составитель бесценного словаря, только древнерусского) Измаил Иванович Срезневский был юристом. , да и в целом науч-ный подход к языку был Далю чужд — пожалуй, даже сознательно. В «Напут-ном слове» к словарю он признавался, что с грамматикой

«искони был в каком-то разладе, не умея применять ее к нашему языку и чуждаясь ее, не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству, чтобы она не сбила с толку…»

На второй же странице мы видим, хотя и со знаком вопроса, сближение слов абрек (хотя, казалось бы, помечено, что оно кавказское!) и обрекаться . Далее, Даль объединяет в одном гнезде дышло (заимствование из немецкого) и ды-шать , простор и простой и многие другие, а ряд однокоренных слов, наоборот, не сводит. Впоследствии ошибочное разбиение на гнезда было по возможности исправлено в издании под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ (см. ниже).

10. Словарь Даля можно читать подряд, как художественное произведение

Даль создал словарь, который можно не только использовать как справочник, но и читать как сборник очерков. Перед читателем встает богатая этногра-фическая информация: конечно, она не относится к словарному толкованию в узком смысле, но без нее сложно представить житейский контекст самих терминов.

Вот что такое рукобитье — двумя-тремя словами и не скажешь:

«битье по рукам отцов жениха и невесты, обычно покрыв руки полами кафтанов, в знак конечного согласия; конец сватовства и начало свадеб-ных обрядов: помолвка, сговор, благословенье, обрученье, зарученье, большой пропой…»

Вот еще пример, живо рисующий атмосферу свадьбы:

«Сваха на свадьбу спешила, рубаху на мутовке сушила, повойник на пороге катала!»

Читатель может узнать про эпистолярный этикет предыдущих поколений:

«Встарь государь или осударь употребляли безразлично, вм. господин, барин, помещик, вельможа; поныне царю говорим и пишем: Всемило-стивейший Государь ; велик. князьям: Милостивейший Государь ; всем частным лицам: Милостивый Государь [отцы наши писали, к высшему: милостивый государь ; к равному: милостивый государь мой ; к низшему: государь мой ]».

Удивительная по подробности энциклопедическая статья дается при слове лапоть (которое попало в гнездо лапа ). Отметим привлечение не только «живого великорусского», но и «малорусского» (украинского, конкретнее, черниговского) материала:

ЛÁПОТЬ, м . лапоток; лаптишка, лаптища, м. постолы, юж. зап. (немецк. Ваsteln), короткая плетеная обувь на ножную лапу, по щиколодки, из лык (лычники), мочалы (мочалыжники, плоше), реже из коры ракиты, ивы (верзни, ивняки), тала (шелюжники), вяза (вязовики), березы (берестяники), дуба (дубовики), из тонких корней (коренники), из драни молодого дуба (дубачи, черниговск. ), из пеньковых оческов, разбитых ветхих веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из конских грив и хвостов (волосяники), наконец, из соломы (соломеники, курск. ). Лычный лапоть плетется в 5-12 строк, пучков, на колодке, кочедыком, коточиком (железн. крючок, свайка) и состоит из плетня (подошвы), головы, головашек (переду), ушника, обушника (каймы с боков) и запятника; но плохие лапти, в простоплетку, без обушника, и непрочны; обушник или кайма сходится концами на запятнике и, связываясь, образует оборник, род петли, в которую продеваются оборы. Поперечные лыка, загибаемые на обушнике, называются курцами; в плетне обычно десять курцев. Иногда лапоть еще подковы-ривают, проходят по плетню лыком же или паклею; а писаные лапти украшаются узорною подковыркою. Лапти обуваются на портяные и шерстяные подвертки и подвязываются оборами в переплет накрест до колена; лапти без обор для дома и двора, плетутся повыше обычного и зовутся: капцы, какоты, калти, бахилки, коверзни, чуйки, постолики, шептуны, бахоры, ступни, босовики, топыги и пр.

11. У Даля есть две статьи с картинками

Современная лексикография, особенно зарубежная, пришла к мысли, что тол-кование многих слов нельзя (или неоправданно сложно) давать без графиче-ской иллюстрации. Но полноценного авторитетного иллюстрированного русского толкового словаря пока, к сожалению, так и не появилось (можно назвать разве что «картинные словари» для иностранцев и недавние словари иностранных слов для русских). В этом Даль намного опередил не только свое, но и наше время: две статьи он снабдил картинками. В статье шляпа нарисо-вано, какие типы шляп бывают, и можно отличить по силуэту шпилек москов-ский от шпилька ровного , а кашник от верховки . А в статье говядина (гнездо говядо ) изображена задумчивая корова, разделенная на обозначенные цифрами части — среди них, кроме привычных грудины, рульки и филея, есть, напри-мер, подпашек и завиток.

Российская государственная библиотека

Российская государственная библиотека

12. Даль жаловался на тяжесть работы прямо в статьях

На страницах своего словаря Даль нередко жалуется на тяжесть предпринятого труда. Жалобы лексикографа — старый и почтенный жанр, на русской почве начатый Феофаном Прокоповичем , который перевел стихи французского гуманиста XVI века Скалигера так:

Если в мучителския осужден кто руки,

ждет бедная голова печали и муки.

Не вели томить его делом кузниц трудных,

ни посылать в тяжкия работы мест рудных.

Пусть лексики делает: то одно довлеет,

всех мук роды сей один труд в себе имеет.

Но труд Даля примечателен тем, что жалобы не вынесены в предисловие, а разбросаны по статьям (причем их количество закономерно нарастает в последних томах словаря):

Объем . Объем словаря велик, одному не подсилу.

Определить. Чем проще и обиходнее вещь, тем труднее определить ее общим и отвлеченным порядком; определите, например, что такое стол?

П . Это любимая согласная русских, особенно в начале слова (как в средине о ), и занимает собою (предлогами) четверть всего словаря.

Сообщник (в гнезде Сообща ). У Грима было много сообщников в составлении словаря.

Справить . Править набор для печати, держать корректуру. Больше листа в день этого словаря не справишь, глаз не станет.

В качестве своеобразного «приношения потомков» подвигу Даля можно рассматривать пример из составленного Г. О. Винокуром и С. И. Ожеговым четвертого тома словаря под редакцией Ушакова:

Сотрудник . Даль составил свой словарь один, без сотрудников.

13. Словарь Даля пережил второе рождение

Иван Бодуэн де Куртенэ. Около 1865 года

Biblioteka Narodowa

Иван Бодуэн де Куртенэ. Около 1865 года

Biblioteka Narodowa

Большую роль в истории словаря Даля сыграл Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, один из величайших лингвистов в истории науки Достаточно сказать, что базовые лингвистические понятия фонемы и морфемы были придуманы его сотрудником, рано умершим Николаем Крушевским (Бодуэн ввел их в научный оборот), а основоположник новой западной лингвистики Фердинанд де Соссюр читал работы Бодуэна внимательно и ссылался на них. . Иван (Ян) Александрович был поляком, семья которого дерзко претендовала на происхождение от королевского дома Капетингов: его тезка, тоже Бодуэн де Куртенэ, в XIII веке сидел на завоеванном крестоносцами константинопольском престоле. По ле-генде, когда вышедшего на политиче-скую демонстрацию профессора отвели вместе со студентами в участок, Иван Александрович написал в полицейской анкете: «Король Иерусалимский». Страсть к политике не оставила его и позже: переселившись после рево-люции в независимую Польшу, Бодуэн защищал национальные меньшинства, в том числе русских, и чуть было не стал первым президентом Польши. И хорошо, что не стал: избранного президента через пять дней застрелил правый экстремист.

В 1903-1909 годах вышло новое (третье) издание словаря Даля под редакцией Бодуэна, пополненное 20 тысячами новых слов (пропущенных Далем или поя-вившихся в языке после него). Разумеется, лингвист-профессионал не мог оста-вить на месте смелую гипотезу о родстве слов абрек и обрекаться ; этимологии были исправлены, гнезда упорядочены, унифицированы, словарь стал более удобен для поиска, а «руский» язык стал «русским». Свои добавления Иван Александрович аккуратно обозначил квадратными скобками, проявив уважение и чуткость к первоначальному замыслу Даля.

Впрочем, в советское время эта версия словаря не переиздавалась, в частности из-за рискованных добавлений (см. ниже).

14. Русский мат был хорошо известен Далю, но добавлен в словарь уже после его смерти

В массовое сознание редакция Бодуэна де Куртенэ вошла не из-за собственно научной стороны: впервые (и чуть ли не в последний раз) в истории массовой отечественной лексикографии в словарь была включена обсценная лексика. Бодуэн обосновал это так:

«Лексикограф не имеет права урезывать и кастрировать „живой язык“. Раз известные слова существуют в умах громадного большинства народа и беспрестанно выливаются наружу, лексикограф обязан занести их в словарь, хотя бы против этого восставали и притворно негодовали все лицемеры и тартюфы, являющиеся обыкновенно большими любителями сальностей по секрету…»

Конечно, и самому Далю русский мат был прекрасно известен, но из традици-онной деликатности соответствующие лексемы и фразеологизмы в его словарь не вошли. Лишь в статье поматерному Даль изложил диалектологические взгляды на этот предмет:

ПОМАТЕРНОМУ , поматерну ругаться, сквернословить, матюгать, поносить похабно. Брань эта свойственна высокому, акающему, южн. и зап. наречию, а в низком окающем, сев. и вост. она встречается реже, а местами ее там и нет вовсе .

Профессор Бодуэн подошел к сюжету более основательно и включил всю ос-новную, как он выражался, «пошлую брань» на свои алфавитные места, заме-тив, в частности, что слово из трех букв «становится почти местоиме-нием». Это стало событием, а ссылки на не переиздававшийся в СССР бодуэновский словарь — популярным эвфемизмом:

Алексей Крылов, кораблестроитель. «Мои воспоминания»

«И все эти профессора и академики стали загибать такие выражения, что никакого словаря Даля выпуска 1909 года Именно в 1909 году вышел 4-й том словаря с буквой «Х». не надо».

Михаил Успенский. «Красные помидоры»

15. По словарю Даля язык учили и русские люди, и иностранцы

Примерно с 1880-х по 1930-е годы словарь Даля (в оригинальной или в боду-эновской редакции) — стандартный справочник по русскому языку для всех пишущих или читающих. Больше «проверить слово», не считая многочислен-ных словарей иностранных слов, было особенно и негде (старые лексиконы времен Дашковой или Шишкова стали достоянием истории, а готовившийся как раз в эти годы новый академический словарь под редакцией Грота и Шах-матова остался неоконченным). Как ни удивительно, огромным словарем, не менее чем наполовину состоявшим из диалектизмов, пользовались и изу-чающие русский язык иностранцы. В 1909 году, после русско-японской войны, примирившиеся с Россией японцы с присущей им основательностью сделали заказ на партию экземпляров «Толкового словаря», которыми снабжались «все полковые библиотеки и все военно-учебные заведения в Японии».

16. Есенин и Ремизов брали «богатства народной речи» из словаря Даля

На рубеже XIX и XX веков к Далю активно обращаются писатели самых разных направлений: одни хотели разнообразить свой собственный лексикон и насы-тить его необычно звучащимисловами, другие —выглядеть близкими народу, придать своим сочинениям диалектный колорит. Еще Чехов иронически рассказывал про «одного литератора-народника», берущего слова «у Даля и Островского», впоследствии этот образ будет мелькать и у других авторов.

Сергей Есенин. 1922 год

Wikimedia Commons

Сергей Есенин. 1922 год

Wikimedia Commons

У мещанских и крестьянских лириков XIX века — от Кольцова до Дрож-жина — диалектизмов очень мало, они стараются писать «как господа», сдают экзамен на владение большой куль-турой. А вот новокрестьянские поэты-модернисты во главе с Клюевым и Есениным предельно сгущают лексические краски. Но далеко не всё при этом они берут из родных говоров, а важным источником для них служит, конеч-но же, Даль (за чтением которого, бывало, заставал смущенного Есенина профессор И. Н. Розанов).

Дорогу крестьянам, разумеется, ука-зывали интеллигенты. Предшествен-никами Клюева были городские стилизаторы фольклора и реконструкторы язычества Алексей Ремизов, Сергей Городецкий и Алексей Н. Толстой, вни-мательно штудировавшие «Толковый словарь». И позже «киевский Малларме» Владимир Маккавейский жалел, «что до сих пор для пыльной полки подержан-ный не куплен Даль» (упоминая тут же Ремизова и Городец-кого), а москов-ский футурист Борис Пастернак в 1914 году написал три навеянных Далем стихотво-рения про «водопьянь над згой бочага» и иногда возвращался к этому приему и в дальнейшем.

Необъявленные далевские подтексты и источники у русских поэтов и писате-лей еще предстоит полностью выявить. Возможно, не случайно в «Стихах памяти Андрея Белого» у Мандельштама слово «гоголёк» (навеянное, в свою очередь, фамилиейГоголя) соседствует со словом «щегол» — «гоголёк» трактуется у Даля как «щёголь».

17. Словарь Даля стал мифологическим символом русской культурной идентичности

Такое осмысление восходит к эпохе модернизма. В симфонии Андрея Белого «Кубок метелей» один из фантомных персонажей «схватил словарь Даля и подобострастно подал златобородому мистику», а для Бенедикта Лившица «необъятный, дремучий Даль стал уютным» по сравнению с первобытной стихией футуристического словотворчества.

Уже в годы крушения традиционной русской культуры Осип Мандельштам писал:

«У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории».

«О природе слова»

Для русской эмиграции, конечно же, «Толковый словарь» еще сильнее осмыс-лялся как «маленький Кремль» и спасение от небытия. Владимир Набоков дважды вспоминал, в стихах и в прозе, как студентом наткнулся на словарь Даля на барахолке в Кембридже и жадно его перечитывал: «…однажды, эту дребедень / перебирая, — в зимний день, / когда, изгнанника печаля, / шел снег, как в русском городке, — / нашел я Пушкина и Даля / на заколдованном лотке». «Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения: „ольял“ — будка на бар-жах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью».

Среди эмигрантов популярностью пользовалось потерявшее авторство сенти-ментально-лубочное стихотворение гусара Евгения Вадимова (Лисовского) «Русская культура», в котором Даль становился в характерный ряд: «Русская культура — это кисть Маковского, / Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль, / Терема и церковки, звон Кремля Московского, / Музыки Чайковского сладкая печаль».

18. Словарь Солженицына: в основе — выписки из далевского

Издательство «Русский путь»

Издательство «Русский путь»

В советской России канонизация Даля, в том числе литераторами, только уси-лилась. Хотя в XX веке появились новые толковые словари современного лите-ратурного языка — Ушакова, Ожегова, Большой и Малый академические — «устаревший областнический» словарь все равно продолжал сохранять ореол «главного», «настоящего» и «самого полного», памятника «России, которую мы потеряли». Писатели-патриоты вроде Алексея Югова обвиняли совре-менные словари в том, что они «выбро-сили из русского языка» по сравнению с далевским порядка ста тысяч слов («забывая», впрочем, что подавляющее большинство этих слов — нелитератур-ные диалектизмы). Венцом этой тради-ции стал «Русский словарь языкового расширения » Александра Солжени-цына, представляющий собой обширную выписку редких слов из Даля, кото-рые могут пригодиться литератору (введена осторожная помета «иногда можно сказать»). К ним добавлены сравнительно немногочисленные по сравнению с основной далевской массой слова, взятые у русских писателей XIX-XX веков и из некоторых других источников. Сама языковая манера Солженицына-писателя, особенно позднего, — замена иностранных слов исконными и составленными из исконных корней неологизмами, большое количество отглагольных существительных с нулевым суффиксом вроде «нахлын» — восходит именно к Далю.

19. Советские цензоры выбросили из словаря статью жид

В 1955 году словарь Даля переиздали в СССР в виде перепечатки второго (посмертного) издания 1880-х годов. Это был один из первых примеров совет-ского переиздания (причем это был не репринт, а чрезвычайно трудоемкий полный перенабор) старой книги в почти забытой за 37 лет дореформенной орфографии, со всеми «ерами» и «ятями». Исключительность такой акции, помимо филологической точности, указывала и на особый сакральный статус, придававшийся словарю. Это воспроизведение стремилось быть максимально точным — но было все же не вполне таковым. В частности, число страниц в нем не соответствует исходному изданию, а главное — по цензурным условиям исключена часть текста.

В первом томе страница 541 имеет странный вид — на ней гораздо меньше текста, чем на соседних, и с первого взгляда видно, что строки необычно разре-жены. В соответствующем месте у Даля было слово жид и его производные (во втором посмертном издании — страница 557). Вероятно, первоначально словарь был перенабран полностью, а потом уже из готового набора гнездо жид выбросили, еще раз перенабрав страницу с увеличенным интервалом и не оста-вив для советского читателя такого откровенного указания на цензуру, как про-сто белое пятно (вдобавок из его местонахождения было бы совершенно очевидно, какое слово удалили). Впрочем, разбросанные по другим статьям словаря примеры с этим словом остались (например, «Жиды пишут и читают наоборот, от правой к левой» в гнезде оборачивать ).

Вообще говоря, названия этносов как таковые на общих основаниях Даль не включал: в его словаре нет ни англичанина , ни француза , да и собственно еврея (есть только еврейский камень ). В те времена этнонимы нередко считались вообще именами собственными, многие другие авторы писали их с большой буквы. Такая лексика проникает в словарь Даля лишь в связи с переносными значениями. Статья татарин есть, но она открывается определением растения (татарника), а в гнезде русак статья о зайце-русаке занимает примерно столько же места, сколько все переносные значения, связанные собственно с этнонимом. Вымаранная статья жид не была исключением: она начинается с определения именно переносного значения — «скупой, скряга, корыстный скупец», и в ней приводится много пословиц и поговорок, из которых встает именно такой образ еврея. Есть они и в далевских «Пословицах русского народа». Хотя если открыть, например, статью русак , то узнаем, что русский ум — «задний ум, запоздалый», русский Бог — «авось, небось да как-нибудь », а в статье татарин читаем: татарские очи — «наглый, бесстыжий плут».

Неясно, был ли сам лексикограф ярым, по меркам того времени, антисеми-том. Далю — чиновнику Министерства внутренних дел, занимавшемуся, в частно-сти, религиозными движениями, — приписывается «Записка о риту-альных убийствах», компиляция немецких и польских текстов, сочувственно изла-гающих кровавый навет на евреев. «Всплыло» это сочинение только во время дела Бейлиса в 1913 году, и принадлежность его Далю не доказана. Разумеется, ни советская национальная политика, ни даже государственный советский антисемитизм, построенные на стыдливых и лицемерных умол-чаниях, не позволяли обсуждать эти сюжеты у русских классиков хоть каким-либо образом. Сыграло роль и то, что слово «жид» со времен Даля резко усилило присутствовавшую и тогда отрицательную окраску, а в советское время стало и официально табуированным. Казалось немыслимым, чтобы сокровищница национального духа, которую высоко оценил Ленин, содержала ставшие теперь «черносотенно-погромными» (по словарю Ушакова) характе-ристики. Все это и привело к такой необычной цензуре словаря, а затем и сде-лало «русского пророка», чьи строки «большевики скрывают от народа», иконой национа-листов-антисемитов 1970-1980-х.

20. Современные словари «блатного жаргона» — это перевранный Даль

Несколько лет тому назад лингвист Виктор Шаповал, занимаясь словарями русского арго, обнаружил, что в двух больших словарях русского уголовного жаргона, вышедших в начале 1990-х, есть большой пласт диковинных слов, никакими реальными текстами не подтверждаемых, с пометкой «междуна-родное» или «иностранное». Якобы эти слова входят в состав некого между-народного жаргона уголовников и описаны в ведомственных словарях с грифом «для служебного пользования». Среди них, например, слово скрин , которое якобы значит «ночь», и слово агрегат , которое значит «слежка».

Шаповал обратил внимание, что эти слова и их толкования подозрительно совпадают со словами из двух крайних — первого и последнего — томов словаря Даля. Причем в «международные» особенно охотно берутся слова, в которых Даль сам был особенно не уверен и помечал их вопросительным знаком. То есть либо Даль, записывая и беря из других источников такие сомнительные слова, не ошибся ни разу, а потом эти слова ровно в таком виде попали в международное арго преступников, либо какой-то сообразительный составитель милицейского словаря «для служебного пользования» (может быть, сам преступник, которому за такую работу было обещано снисхождение) увидел на полке словарь Даля, вооружился двумя крайними томами и стал делать выписки, обращая особое внимание на диковинные слова с вопро-сиками. Судите сами, какая версия более вероятна.

Анонимный «ведомственный» лексикограф произвольно трактовал совершенно невинные слова как криминальные термины, а также нетвердо понимал старую орфографию и сделанные Далем сокращения. Так, слово агрегат стало значить «слежка» (в смысле полицейское наблюдение), хотя у Даля контекст такой: «что либо по внешности целое, но бессвязное, составное; сбор, избор, подбор, скоп; спай, слежка, сгнетка». Перед нами типичная для Даля попытка подо-брать среди исконных слов синонимов-замену для иностранного, и слежка (через е) здесь значит «нечто слежавшееся» (а слѣжка от слова слѣдить писа-лось через «ять»). Совсем анекдотичен мнимый арготизм скрин — «ночь»; плагиатор не понял далевской записи скрин, скринка, -ночка , то есть «скрин, скринка или скриночка». И значит это слово не «ночка», а «сундук».

Слова, выписанные кем-то из Даля, недопонятые и дополнительно фальсифи-цированные, пошли гулять по многочисленным словарям уголовного жаргона, издаваемым и переиздаваемым в наше время. Настоящие тайные языки (Даль, кстати, ими тоже занимался), в общем, довольно бедны — им нужен шифр для сравнительно ограниченного круга понятий, а публика под словом «сло-варь» понимает «толстую и основательную книжку», поэтому многочисленные лексикографические фантомы в таких изданиях всегда востребованы.

„ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ”

Владимир Иванович Даль (1801-1872 г.)

Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

ИЗКАЗВАНИЯ, ЦИТАТИ И АФОРИЗМИ

* * *

Предназначението на човека е да прави добро.

* * *

Росия ще загине само тогава, когато в нея пресъхне православието.

* * *

Както от копейките се натрупват рубли, така и от трохите на прочетеното се натрупва знание.

* * *

Старците ви казват: страхувайте се. Лъжат старците, те завиждат.

* * *

Обичай, не се влюбвай, пий, не се напивай, играй, не преигравай.

* * *

Няма по-добър от нашия руски народ и няма по-справедлив от него, стига да се отнасят с него справедливо.

* * *

Животът е даден за радост, но трябва да се отстоява, защото истинското предназначение на човека е борбата за правда и справедливост, борбата с всичко, което лишава от човешка радост. Всяка несправедливост ми изглеждаше като дневен грабеж и аз всячески заставах срещу нея.

* * *

Патриотизмът като цел и резултат от патриотичното възпитание на младежта – това е проява на любов към родината, татковината, отечеството.

* * *

Приказват, приказват и повече нищо.

* * *

Руският човек не може да бъде щастлив сам, на него му трябва участието на околните, без това той не може да бъде щастлив.

* * *

Пословиците, поговорките, остроумията, раждайки се в недрата на народните маси, говорят за здрав и могъщ организъм.

* * *

Нито името, нито вероизповеданието, нито самата кръв на предците определят принадлежността на човек към една или друга народност. Духът, душата на човека – ето къде трябва да се търси принадлежността му към един или друг народ. С какво може да се определи принадлежността на духа? Разбира се, с проявата на духа – с мисълта. Който на какъвто език мисли, той и към този народ принадлежи. Аз мисля на руски.

* * *

Вашите чиновници и полицията правят, каквото искат, любимците и опричниците не са подсъдни. Своеволието и безнаказаността господстват нахално и открито. В такива ръце законът е като теглич на кола – накъдето искаш, натам го обръщаш. Ето защо за откритите, честните и отговорните хора е невъзможно да служат.

* * *

Православието е велико благо за Русия, въпреки многото суеверия на руския народ. Но нали всички тези суеверия не са нищо друго, а простодушно бъбрене на бебе, още неразумно, но имащо ангелска душа. Доколкото знам, няма по-добър от нашия руски народ и няма по-справедлив от него, стига само да се отнасят с него справедливо. А защо е така? Защото той е православен. Повярвайте ми, Русия ще загине само тогава, когато се изчерпа православието в нея.

* * *

Руският войник, където и да отиде, все си е у дома!

* * *

Всички под един Бог крачим, макар да не вярваме в един.

* * *

Езикът е вековен труд на цяло поколение.

* * *

Само добър и талантлив народ може да съхрани величаво спокойствие на духа и хумор при всякакви, дори и най-трудните обстоятелства.

* * *

И дяволът като остаря, монах стана.

* * *

Възпитателят сам трябва да бъде такъв, какъвто иска да направи възпитаника.

* * *

Бог е един, а молителите не са еднакви.

* * *

Езикът няма да тръгне в крак с образованието, няма да отговаря на съвременните изисквания, ако не му позволят да се изгради от своя сок и корен, да ферментира със своите дрожди.

* * *

Днес хората са такива: отнесеш ли нещо от чужд двор – наричат те крадец.

* * *

Аз не съм в състояние да върша работата наполовина.

* * *

Езикът на народа безспорно е най-главният и неизчерпаем наш източник.

* * *

Дошло е време народният език да ни стане по-скъп и да изработим от него образован език.

* * *

Така ще стигнем до това да храним родния език с чужди сокове.

* * *

Излишното смирение е повече от гордост, както и простотата е по-лоша от кражбата.

* * *

С езика шега не бива: словесната реч на човека – това е видимата връзка, звеното между душата и тялото, духа и плътта.

* * *

Да се умре сега е страшно, а някога – нищо особено.

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Владимир Даль

ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ

* * *

Назначение человека именно то, чтоб делать добро.

* * *

Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие.

* * *

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.

* * *

Вам старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет.

* * *

Люби, не влюбляйся, пей, не напивайся, играй, не отыгрывайся.

* * *

Сколько я ни знаю, нет добрее нашего русского народа и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво.

* * *

Жизнь дана на радость, но её надо уметь отстоять, поэтому истинное назначение человека – борьба за правду и справедливость, борьба со всем, что лишает людской радости. Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я всячески выступал против неё.

* * *

Патриотизм как цель и результат патриотического воспитания молодёжи – это проявление любви к Родине, отчизне, отечеству.

* * *

Толкуют, толкуют, и более ничего.

* * *

Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.

* * *

Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о здоровом, могучем организме.

* * *

Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.

* * *

Чиновники Ваши и полиция делают, что захотят, любимчики и опричники не судимы. Своеволие и беззаконие господствуют нахально и открыто. В таких руках закон – дышло, куда хочешь, туда и повернешь. Вот почему прямым, честным и ответственным людям служить невозможно.

* * *

Православие – великое благо для России, несмотря на множество суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия не что иное, как простодушный лепет младенца, ещё неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Сколько я ни знаю, нет добрее нашего русского народа и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво. А отчего это? Оттого что он православный. Поверьте мне, что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие.

* * *

Русский солдат, куда ни пришел, – все дома.

* * *

Все под одним Богом ходим, хоть и не в одного веруем.

* * *

Язык есть вековой труд целого поколения.

* * *

Только добрый и талантливый народ может сохранить величавое спокойствие духа и юмор в любых, и самых трудных, обстоятельствах.

* * *

И черт под старость в монахи пошел.

* * *

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.

* * *

Бог один, да молельщики не одинаковы.

* * *

Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах.

* * *

Ныне люди таковы: унеси что с чужого двора – вором назовут.

* * *

Я не в состоянии сделать дело на половину.

* * *

Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш.

* * *

Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный.

* * *

Так дойдем до того, что будем питать родной язык чужими соками.

* * *

Уничижение – паче гордости, как и простота бывает хуже воровства.

* * *

С языком шутить нельзя: словесная речь человека – это видимая связь, звено между душой и телом, духом и плотью.

* * *

Умереть сегодня – страшно, а когда-нибудь – ничего.

---------------

Руският езиковед, писател, етнограф, лексикограф и поет Владимир Дал (Владимир Иванович Даль) е роден на 10/22 ноември 1801 г. в Луганск, Екатеринославско наместничество, днес в Украйна. Завършва медицинския факултет при Дерптския университет (1828 г.), дипломира се с дисертацията „Об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек”. От 1828 до 1832 г. работи като военен лекар на фронта. Първите си стихотворения публикува през 1827 г. в сп. „Славянин”, а първите си повести печата през 1830 г. в сп. „Московский телеграф”. Той е блестящ хирург, учен, литератор, събирач на руски фолклор. Член-кореспондент е на Петербургската академия на науките (1838 г.), почетен член е на Императорската адемия на науките (1863 г.), почетен член е на Обществото на любителите на руската словесност (1868 г.), член-учредител е на Руското географско общество. Ползва над 12 езика. Автор е на десетки научни трудове, монографии, етнографски съчинения и белетристични творби, сред които „Цыганка” (1830 г.), „Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским” (1832 г.), „Были и небылицы Казака Луганского” (1933-1939 г.), „О скопческой ереси” (1844 г.), „О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа” (1845 г.), „Сочинения Казака Луганского” (1846 г.), „О русских пословицах” (1847 г.), „О наречиях русского языка” (1852 г.), „Сборник пословиц” (1853 г.), „Полное собрание сочинений” (1861 г.), „Повести” (1861 г.), „Солдатские досуги” (1861 г.), „Два сорока бывальщинок для крестьян” (1862 г.), „Пословицы русского народа” (1862 г.), „Толковый словарь живого великорусского языка” (1867 г.) и др. Умира на 22 септември/4 октомври 1872 г. в Москва.

Владимир Иванович Даль (псевдоним - Казак Луганский) - родился 10 ноября 1801 года, местечко Луганский завод, Екатеринославское наместничество, Российская империя. Русский учёный и писатель. Автор - «Толкового словаря живого великорусского языка»; сочинений - «Денщик», «Петербургский дворник», «Уральский казак»; сборинка сказок - «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый» и др. Умер 22 сентября 1872 года, Москва.

Афоризмы, цитаты, высказывания, фразы - Даль Владимир Иванович

- Не слыть, а быть.

- От пословицы не уйдешь.

- Толкуют, толкуют, и более ничего.

- Бог один, да молельщики не одинаковы.

- Язык есть вековой труд целого поколения.

- Я не в состоянии сделать дело на половину.

- Русский солдат, куда ни пришел, - все дома!

- Назначение человека именно то, чтоб делать добро.

- Все под одним Богом ходим, хоть и не в одного веруем.

- У нас, обстоятельства - это настоящий рок Царской службы.

- Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие.

- Уничижение - паче гордости, как и простота бывает хуже воровства.

- Так дойдем до того, что будем питать родной язык чужими соками.

- Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш.

- Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.

- Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.

- Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный.

- Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о здоровом, могучем организме.

- Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.

- Сколько я ни знаю, нет добрее нашего русского народа и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво.

- Только добрый и талантливый народ может сохранить величавое спокойствие духа и юмор в любых, и самых трудных, обстоятельствах.

- Мало славы служить из одной корысти; нет послужи-ка ты под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести.

- Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах.

- Чиновники Ваши и полиция делают, что захотят, любимчики и опричники не судимы. Своеволие и беззаконие господствуют нахально и открыто. В таких руках закон - дышло, куда хочешь, туда и повернешь. Вот почему прямым, честным и ответственным людям служить невозможно

Всмотримся в его лицо, всмотримся в даль - в те далёкие времена!..

Друг А.С.Пушкина... Самая большая заслуга В.И.Даля, давшая его имени широкую и почетную известность, это два его больших научных сборника - "Пословицы русского народа" (1862) и "Толковый словарь живого великорусского языка" (1861-68).

Широко известен в Петербурге как врач-окулист, прославившийся еще и тем, что одинаково хорошо делал глазные операции как правой, так и левой рукой.

Он мог левою рукой и писать и делать все, что угодно, как правою. … Самые знаменитые в Петербурге операторы приглашали Даля в тех случаях, когда операцию можно было сделать ловчее и удобнее левою рукой...

Высказывания и цитаты:

Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.

Язык есть вековой труд целого поколения.

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.

Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах.

В.И.Даль родился 10 ноября 1801 года в Луганске, на Украине, на Английской улице, в небольшом одноэтажном домике, окруженном казармами, халупами, землянками первых заводских рабочих литейного завода. Здесь прошло его детство, здесь зародилась любовь к отчему краю, которую он пронес через всю свою долгую жизнь, выбрав себе впоследствии литературный псевдоним Казак Луганский.

Отец его, датчанин Иоганн Христиан Даль, ученый, владевший многими языками, был приглашен в Россию Екатериной II и определен придворным библиотекарем. Однако в этой должности он пробыл недолго и после отъезда в Германию и окончания медицинского факультета университета в Йене вернулся в Россию врачом. Неизвестны причины, по которым он очутился в захолустном по тому времени шахтерском городке. Но тем не менее в Луганске он служил лекарем горного ведомства, при котором создал первый лазарет для рабочих. В областном архиве хранится рапорт доктора И.М.Даля (русское имя Иван Матвеевич было получено Иоганном Христианом Далем вместе с русским подданством в 1799 году в Луганске, через год после приезда) правлению завода о тяжелом положении "работных людей", в котором излагаются факты, свидетельствующие об антисанитарных условиях быта рабочих, нищете и распространенности среди них инфекционных болезней.

Владимир Даль не сразу пошел по стопам отца. После окончания морского кадетского корпуса он служил мичманом на Черноморском, затем, после повышения в чине, на Балтийском флоте. Однако прекрасное домашнее образование (мать Владимира также владела несколькими языками, знала литературу и музыку) и пытливый ум побуждали В.Даля к дальнейшему совершенствованию знаний. "Я почувствовал необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете полезным человеком", - так объяснял свою жизненную позицию сам В.Даль. Он оставляет флот и поступает в Дерптский университет на медицинский факультет, отличавшийся в то время сильным составом профессоров. Вместе с Владимиром Далем на факультете учились будущие знаменитости - хирурги Н.Пирогов и Ф.Иноземцев, терапевт Г.Сокольский, физиологи А.Филомафитский и А.Загорский.

Современные исследователи восстановили страницы медицинской деятельности Даля по скупым строкам из некоторых его трудов, архивных документов, редких свидетельств современников. Защитив досрочно докторскую диссертацию ("Диссертация на соискание ученой степени, излагающая наблюдения: 1) успешной трепанации черепа; 2) скрытых изъявлений почек"), Даль участвует в русско-турецкой войне (1828-29 гг.); вместе с русской армией он совершает переход через Балканы, непрерывно оперируя в палаточных госпиталях и непосредственно на полях сражений. "...Видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле... резал, перевязывал, вынимал пули..." Дарование Даля -хирурга высоко оценивал выдающийся русский хирург Пирогов. Далю пришлось участвовать в сражениях и осадах, развертывать полевые боевые госпитали, в тяжелых условиях бороться за жизнь раненых, оперировать и бороться с лихорадкой, чумой и холерой.

"В свирепствование холеры в Каменец-Подольске заведовал госпиталем для холерных больных", - запись из формулярного списка Даля, хранящегося в архиве Луганска.

Награжденный орденами и медалями, с 1832 года Даль становится ординатором Петербургского военно-сухопутного госпиталя. Здесь он заслужил славу прекрасного хирурга-офтальмолога и стал медицинской знаменитостью Петербурга.

Известны также научные исследования Даля по организации медицинской службы на театре военных действий, по гомеопатии, фармакологии. Найдены наброски его статей об оперативной тактике при огнестрельных ранениях. Представляет несомненный интерес одна из первых опубликованных (и первая, подписанная псевдонимом Казак Луганский) статей Даля "Слово медика к больным и здоровым", положения которой остаются актуальными и в настоящее время. Основное внимание в статье обращается на необходимость правильного образа жизни: "Тот, кто в движении и не наедается досыта, реже нуждается в пособии врача".

Особенно дороги нам страницы жизни Даля, связанные с Пушкиным. Друг Пушкина, Даль делил с поэтом все тяготы нелегких путешествий по дорогам России. Вместе они ездили по местам движения Пугачева. Не исключено, что именно Пушкин подал мысль Далю взяться за словарь. Восхищенный сказками Даля, Пушкин подарил ему рукописный текст одной из своих сказок с дарственной надписью "Сказочнику Казаку Луганскому - сказочник Александр Пушкин". Сейчас мало кто знает, что первая сказка нашего детства "Курочка Ряба" принадлежит сказочнику Казаку Луганскому (Далю).

В трагические январские дни 1837 года Владимир Даль как близкий друг поэта и как врач принял деятельное участие в уходе за смертельно раненным Пушкиным. К Далю были обращены слова умирающего Пушкина: "Жизнь кончена..." Ему благодарный поэт вместе с перстнем-талисманом передал черный сюртук, простреленный пулей Дантеса, со словами: "Выползину (слово, впервые услышанное от Даля и понравившееся Пушкину) тоже возьми себе". Даль принимал участие и во вскрытии поэта; им написано в акте о причине смерти: "Рана относится, безусловно, к смертельным..." Он оставил необыкновенной художественной силы записки о последних часах жизни великого поэта.

Работа в качестве врача была лишь частью многогранной деятельности Даля. Нам теперь представляется наибольшей ценностью его "Толковый словарь", для современников же Даль был ценен прежде всего как писатель Казак Луганский. В 30-40-х годах прошлого столетия он был самым популярным бытописателем и составил 100 очерков русской жизни, которые печатались в "Отечественных записках" и в других столичных журналах, а позже составили два тома в его собрании сочинений. Его писательскую деятельность высоко оценивали А.Пушкин, И.Тургенев, В.Белинский, Н.Добролюбов. В 1845 году Белинский писал о Дале: "После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе".

На творчестве Даля положительно отразилось хорошее знание им современной жизни - ведь никто из писателей XIX века не странствовал по Руси столько, сколько Владимир Даль. Прекрасные душевные качества, одаренность, общительность, разносторонность интересов Даля привлекали к нему людей. Поэтому он близко сходится с Пушкиным, Гоголем, Некрасовым, Тургеневым, Жуковским, Одоевским, Лажечниковым; был знаком с Шевченко, переписывался с ним и даже принял участие в его освобождении из ссылки (хотя позже дружба их прекратится из-за многих разногласий в жизненных позициях). На организованных Далем Петербургских четвергах бывали многие прогрессивные деятели того времени, среди которых композитор Глинка, хирург Пирогов, географ Литке и многие другие.

Даль был еще и естествоиспытателем - им написаны два учебника "Ботаника" и "Зоология". И, вероятно, уровень знаний в этой области был довольно высок, поскольку в 1838 году Петербургской академией наук В.Даль был избран членом-корреспондентом по отделению естественных наук. А в "Литературной газете", издававшейся в то время в Петербурге, неутомимый Даль вел раздел "Зверинец", в котором печатались его рассказы о животных.

Необходимо отметить заслуги Даля и как этнографа. Во время десятилетнего пребывания в Нижегородской губернии он собрал огромный научный материал для географического атласа распространения различных говоров. Особенную известность среди специалистов ему принесли этнографические описания народов Нижнего Урала и Казахстана.

Наконец, "Толковый словарь живого великорусского языка" В.Даля - это собрание нравственного, философского, житейского, фольклорного опыта, словесное закрепление огромной многовековой истории живого великорусского языка, словарь этот - дело всей его жизни. Сам же он о своем труде сказал просто: "Я любил отчизну свою и принес ей должную мною крупицу по силам". Но какова же эта "крупица"? Владимир Крупин, один из далеведов, в юбилейной статье к 180-летию со дня рождения В.Даля писал: "...всегда нам в укор будет то, что одиночка Даль свершил труд, равный труду многих десятилетий иного гуманитарного института с его могучим коллективом и современными средствами науки и техники". А известный современный писатель Андрей Битов назвал Даля Магелланом, "...переплывшим русский язык от А до Я. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так и было". За полвека Даль объяснил и снабдил примерами около 200 тысяч слов! Но кроме всего Далем собрано более 37 тысяч пословиц русского народа! А ведь он еще служил, врачевал, занимался научной и писательской деятельностью.

Работа Даля над словарем получила высокое признание всего русского общества, он получил престижную по тому времени Ломоносовскую премию. Интересен факт признания труда Даля. В Академии наук не было свободного места, и тогда академик Погодин выступил с предложением бросить жребий и одному из академиков выйти из академии, чтобы Даль занял вакансию. Но дело кончилось тем, что Даль стал почетным членом Академии наук.

К моменту завершения словаря здоровье Даля было уже основательно подорвано. "Казалось бы, - пишет далевед П.И.Мельников-Печерский, - с окончанием долговременных и тяжелых трудов здоровье Владимира Ивановича должно было если не восстановиться, то хоть поправиться. Вышло наоборот... Долговременная привычка к постоянному труду, вдруг прекратившемуся, вредно повлияла на здоровье великого трудолюбца". 22 сентября 1872 года В.Даль скончался. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Луганчане помнят и чтут своего земляка. На улице, носящей теперь имя В.Даля, находится дом, в котором жила его семья. Старинный особняк стал музеем, и надпись на мемориальной доске гласит: "В этом доме в 1801 году родился выдающийся писатель и лексикограф Владимир Иванович Даль". Музей стал одним из центров культурной жизни города. В стенах музея, на родине Казака Луганского, возрождены знаменитые "Далевские четверги", участником которых неоднократно бывал и автор этих строк. Свои произведения славному земляку посвящают местные скульпторы, художники, поэты и писатели. На улице, где родился Казак Луганский, установлен памятник. В.Даль изображен в период завершения работы над словарем, и весь его облик как бы выражает чувство исполненного долга.

В.И.Даль и кровавый навет

Биографический очерк Валерия Козыря "Владимир Иванович Даль" написан с энциклопедической сжатостью и точностью. Он охватывает основные стороны многогранной деятельности одного из самых выдающихся представителей русской культуры эпохи ее наивысшего расцвета и, по существу, не нуждается ни в каких дополнениях или комментариях. Однако в современном общественно-политическом контексте публиковать его, не затронув темы предполагаемой причастности Даля к кровавому навету на евреев, значило бы поставить в ложное положение и журнал, и автора очерка, и его героя, почему редакция и попросила меня сопроводить очерк этим кратким послесловием. Те, кто знаком с мракобесной "Запиской о ритуальных убийствах", которая широко распространяется в России под именем В.И.Даля, или что-то слышал о ней, могут придти в недоумение: почему автор умолчал об этом эпизоде в биографии своего героя. А это подорвало бы доверие к очерку в целом.

В одном из ближайших номеров "Вестника" будет опубликована моя работа о Кровавом навете на евреев в России, в которой подробно освещен и вопрос о "Записке", приписываемой Далю. Пока же, в этом кратком Post Scriptum, я просто информирую читателей, что Владимир Иванович Даль такой "Записки" не составлял и никакого отношения к ней не имел. Те, кто приписал и продолжает приписывать ее авторство В.И.Далю, это фальсификаторы, которые пытаются прикрыть свои преступления ненависти ничем не запятнанным именем создателя одного из самых монументальных и своеобразных творений русского гения -- "Толкового словаря живого великорусского языка".

Наиболее подробная биография В.И.Даля составлена П. И. Мельниковым-Печерским (при собр. соч. Даля, 1897, т. I; там же автобиография Даля).

Владимир Иванович Даль

(1801-1872 гг.)

писатель, лексикограф,

этнограф

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.

Мало славы служить из одной корысти; нет… послужи-ка ты… под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести.

Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив.

Язык есть вековой труд целого поколения.

Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах.

Из книги Афоризмы автора Ермишин ОлегВладимир Иванович Даль (1801-1872 гг.) писатель, лексикограф, этнограф Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника.Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание.Мало славы служить из одной корысти; нет…

Из книги Энциклопедический словарь (Г-Д) автора Брокгауз Ф. А.Даль Владимир Иванович Даль (Владимир Иванович – известный лексикограф. Род. 10 ноября 1801 г. в Екатеринославской губ., в Луганском заводе (отсюда псевдоним Д.: Казак Луганский). Отец был датчанин, многосторонне образованный, лингвист (знал даже древнееврейский яз.), богослов

БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) автора БСЭ Из книги Самые знаменитые ученые России автора Прашкевич Геннадий МартовичВладимир Иванович Вернадский Выдающий русский естествоиспытатель, основатель учения о ноосфере.Родился 28 февраля 1863 года в Петербурге в профессорской семье. Отец – специалист в области экономики и статистики. Самого Вернадского с детства больше всего привлекали

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ВИ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ГЕ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ПО) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (НЕ) автора БСЭНефёд Владимир Иванович Нефёд Владимир Иванович [р. 14(27).1.1916, г. Шахты], белорусский советский театровед, педагог, драматург, член-корреспондент АН БССР (1972). Член КПСС с 1945. В 1940, окончив институт истории, философии и литературы (Москва), начал литературную деятельность. С 1951

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЛА) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ЛУ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (СП) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ПИ) автора БСЭ Из книги Большая Советская Энциклопедия (ШТ) автора БСЭ Из книги 100 знаменитых москвичей автора Скляренко Валентина МарковнаДаль Олег Иванович (род. в 1941 г. – ум. в 1981 г.) Актер советского театра и кино. Наиболее известен по фильмам: «Женя, Женечка и „катюша“», «Старая, старая сказка», «Король Лир», «Земля Санникова», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Отпуск в сентябре». Играл в

Из книги Словарь афоризмов русских писателей автора Тихонов Александр НиколаевичДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ Владимир Иванович Даль (1801–1872) (псевдоним Казак Луганский). Русский лексикограф, этнограф, писатель, поэт, драматург. Создатель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» в четырех томах, автор сборника «Пословицы русского